|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

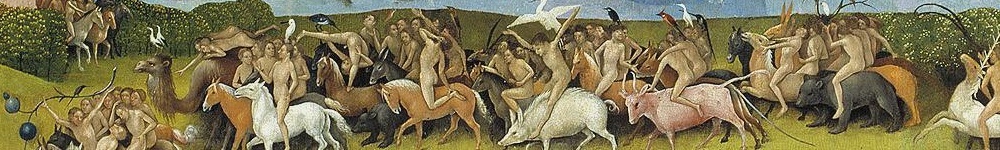

Das Exempel Heinrich Heine IIHeine hat sich vorgenommen, das "Schulgeheimnis" der klassischen deutschen Philosophie auszuplaudern, "das, eingewickelt in scholastische Formeln, nur den Eingeweihten der ersten Klasse bekannt war." Dabei und davon erwartete er "im Reiche der Erscheinungen dieselbe Revolution, die im Gebiete des Geistes stattgefunden", durchaus bewußt, daß "ihr es einst krachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht hat". Mit dem Vorspiel der Philosophie werde in Deutschland ein Stück aufgeführt werden, "wogegen die die französische Revolution nur wie eine harmlose Idylle erscheinen möchte". 1 Mit anderen Worten: Heine meinte es durchaus "philosophisch", als er in Verse setzte, die Trommel zu schlagen, sich nicht zu fürchten und die Marketenderin zu küssen, sei der ganze Sinn der Hegelschen Doktrin; bei allen persönlichen Vorbehalten kommen ihm nach der Geschichte der Philosophie in Deutschland nur noch die "Doktoren der Revolution" Marx und Engels. Ähnlich stellt sich ihm die Geschichte unddie aktuelle Aufgabe der Kunst dar. Ihm geht die "Kunstperiode, die bei der Wiege Goethes anfing und bei seinem Sarge aufhören wird" zu Ende; die neue Zeit werde eine neue Kunst gebären, in der Kunst und "Politik des Tages" nicht mehr getrennt seien. 2 Schon sei "die Partei der Blumen und der Nachtigallen... eng verbunden mit der Revolution. Uns gehört die Zukunft, und es dämmert schon herauf die Morgenröte des Sieges." 3 Daß er sein "Lied" dabei nicht als "Schlachtpferd der Parteiwut" ansieht, nicht der Wut der romantischen oder klassischen Partei, auch nicht des "Jungen Deutschland, ist nicht dazu im Widerspruch, sondern der Blick auf den "zweiten Akt..., die Weltrevolution, den großen Zweikampf der Besitzlosen mit der Aristokratie des Besitzes, und da wird weder von Nationalität noch von Religion die Rede sein; nur ein Vaterland wird es geben, nämlich die Erde, und nur Einen Glauben, nämlich das Glück auf Erden." 4 Diese Gedanken, nicht das Ergebnis, sondern das Vorfeld der persönlichen Bekanntschaft mit Marx, lassen Heine das philosophische und politische eigene Programm in der Abgrenzung von traditionellem Materialismus und traditionellem Idealismus, von Deismus und Atheismus, von Jakobinertum und gleichmacherischem Kommunismus formulieren: "Wir kämpfen nicht für die Menschenrechte des Volkes, sondern für die Gottesrechte des Menschen... Wir wollen keine Sansculotten sein, keine frugalen Bürger, keine wohlfeilen Präsidenten: wir stiften eine Demokratie gleichherrlicher, gleichheiliger, gleichbeseligter Götter." 5 In aller Widersprüchlichkeit, denn in dieses Konzept sind die Apologie Gottes unddie Verachtung der realen Massen integriert, denn dieses Konzept wird nach der Revolution 1848/49 widerrufen und bedauert (gleichwohl aber als Beschreibung des Unvermeidbaren und Unverhinderbaren ausgestellt), rechtfertigt diese Anschauung das Urteil: Heine erreichte eine "Reife in Dialekti und historsichem Materialismus, wie vor Marx und Engels wohl niemand, weder in Frankreich noch Deutschland." 6 Der "sozial gefärbte Spinozismus" und die "überwiegende Anwendung sinnlich konkreter, bildhafter Darstellungsweise" ermöglichten de Distanzierung von allen philosophischen Systemen, das Hinausgehen über die Grenzen des bürgerlichen Denkens, soweit das vor der Schaffung der dialektisch-aterialistischen Weltanschauung möglich war." 7 "Freilich sah Heine immer nur als Dichter den Dingen auf den Grund. Ein Politiker war er nicht und noch weniger ein Parteimann", schreibt Franz Mehring und vermag Heines unvergleichliche Stellung in der Weltliteratur am gültigstren zu fassen: "Es gibt keinen zweiten Dichter, in dessen Werken die Farben und Formen der drei großen Weltanschuungen, die sich im Laufe eines Jahrhunderts abgelöst haben, so harmonisch ineinander spielen, harmonisch in der geschlossenen Einheit der künstlerischen Persönlichkeit. Heine nannte sich selbst der letzte Fabelkönig der Romantik; er rühmte sich aber immer auch seines Kampfes für die Ideen der bürgerlichen Freiheit, und er tat sich nicht wenig darauf zugute, den Kommunismus in seiner leibhaftigen Wirklcihkeit entdeckt zu haben und sein begeisterter Prophet gewesen zu sein. Er ist auch nicht eines nach dem anderen gewesen, sondern alles zur gleichen Zeit..." 8 2 Heine, H.: Gemäldeausstellung in Paris 1831. In: Werke und Briefe..., Bd. 4. a.a.O., S. 343 f. 3 Heine, H.: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. In: Werke und Briefe..., Bd. 7. a.a.O., S. 247 f. 4 Heine, H.: Lutetia. In: Werke und Briefe..., Bd. 6. a.a.O., S. 433 f. 5 Heine, H.: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. In: Werke und Briefe..., Bd. 7. a.a.O., S. 234 f. 6 Vgl.: Trilse, H.: Heinrich Heine. Leipzig 1984, S. 120. 7 Vgl.: Kaufmann, H.: Heinrich Heine. Poesie, Vaterland und Menschheit. In: Heine, H.: Werke und Briefe..., Bd. 10. a.a.O., S. 79 -81. 8 Mehring, F.: Zu Heines Ehren. In: Gesammelte Schriften. Bd.10. Berlin 1977, S. 483.

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||