|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

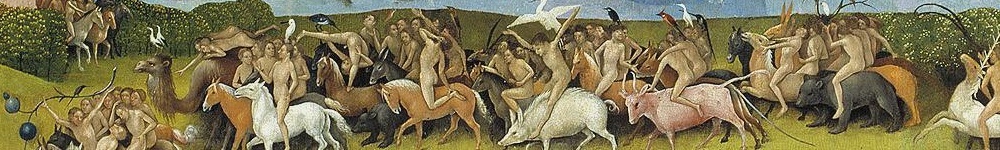

Die "vierte Quelle" des MarxismusNichts in der klassisch-deutschen Philosophie wies apodiktisch darauf, das nach ihr historisch-dialektischer Materialismus entstehen müsse, gespeist aus der Umarbeitung auch der englischen bürgerlichen Nationalökonomie und der englischen und französischen sozialistischen und kommunistischen Literatur. Nichts in den Quellen des Auslands verlangte die Vereinigung gerade mit der deutschen. Und schließlich unternahmen andere deutsche Philosophen (etwa Moses Heß, später Ludwig Feuerbach) Versuche, ihre Philosophie und kommunistische Anschauungen zu verbinden. Der Sozialist und ökonomische Denker Proudhon versuchte, wirtschaftlich UND philosophisch zu denken, der Kommunist und politische Revolutionär Blanqui arbeitete als Organisator UND als Philosoph des Aufstands... Ein Mann, allerdings und eben Heinrich Heine, steht uns als das Beispiel für die "vierte Quelle", dafür, daß die Marxsche Philosophie nicht einfach die geniale Antwort auf eine nirgends und von niemandem gestellte Frage gewesen ist. er ist uns das Beispiel, daß sich in der "spontanen Philosophie" jener Zeit (1. in der Sprache selbst, 2. im allgemeinen Denken und gesunden Menschenverstand, 3. in der "Folklore") bereits Ahnungen einer künftigen Philosophie angereichert hatten, die einheitlich und kohärent zu machen und auf die Höhe des fortgeschrittensten weltanschaulichen Denkens zu entwickeln waren. 1 Marx Brief vom 10./11. November 1837 ist ein Indiz, daß er im Besitz eben dieser "spontanen Philosophie" war, darum wußte und sie durch Beschäftigung mit der Schulphilosophie überwinden wollte. Oisermann zeigt, daß das poetische Werk von Marx mit derselben kritischen Linie durchstrichen wird, die auch den Versuch einer eigenen Rechtsphilosophie tilgt. 2 Diese Linie ist noch nicht die der Hegelschen Philosophie - auch von dieser grenzt sich ab: "die bestimmte Absicht, die geistige Natur ebenso notwendig, konkret und fest gerundet zu finden wie die körperliche..." Die Linie führt auf den Weg des philosophischen Dialogs, zu einer Vereinigung von "Kunst und Wissen, die ganz auseinander gegangen waren", und überliefert ist uns außer der Inhaltsangabe der Name eines redners, Kleanthes. Diesen stellt Hegel in den Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie vor: "ein Schüler und Nachfolger des Zeno in der Stoa, Verfasser eines berühmten Hymnus auf Gott, ... - und bekannt durch die Anekdote, daß er vor Gericht in Athen nach den Gesetzen gefordert wurde, um Rechenschaft über die Art seines Unterhalts zu geben. Er bewies dann, daß er nachts einem Gärtner Wasser trug und durch dieses Gewerbe sich so viel erwarb, als er bedurfte, um am Tage in Zenos Gesellschaft sein zu können; uns ist nicht recht begreiflich, wie sich eben so besonders philosophieren lassen sollte. Und als ihm hierauf aus der Staatskasse eine Gratifikation angeboten wurde, schlug er dieselbe auf Zenos Geheiß aus." 3 In Auseinandersetzung um diesen Helden, Dichter & Arbeiter & Staatsverächter, wollte Marx also den Fortgang der Philosophie diskutieren. Außer dem pantheistischen Gehalt des nicht erhaltenen Werkes gibt der Brief eben auch diese Auskunft. 4 Marx, der als Nichtphilosoph in Hegel "den Feind" sah, erblickt gleichwohl nicht des Saulus' Licht nahe Damaskus, als der letzte Satz seines Dialogs der Anfang des Hegelschen Systems ist. Sein Interesse an der Philosophie hindert ihn, Hegels spekulative Methode an Demokrit und Epikur anzulegen; auch die Religionskritik, die Marx in der Doktordissertation übt, ergibt sich in der Radikalität nicht aus der bestehenden Philosophie. 5 In der Vorrede für die Publikation der Dissertation (und man darf annehmen, daß dies einem Schüler Hegels nicht "unterläuft") spricht die Philosophie entgegen der Hierarchie der "Phänomenologie" ihr Credo gegen die Religion mit der Prometheus-Figur des Aischylos. 6 Wenn Moses Heß in seinem Brief an Berthold Auerbach Marx beschreibt, "denke Dir Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine und Hegel in Einer Person vereinigt", 7 weist das auf diesen, die traditionelle Philosophie weit übergreifenden Stil. Nicht nur seiner "Tendenz", sondern eben auch dieser "philosophischen Geistesbildung" nach war Marx bereits 1841 der "größte, vielleicht der einzige jetzt lebende eigentliche Philosoph". Die wichtigste, auch für diesen Aspekt des Themas wichtigste Entwicklung des Marxschen Philosophierens beginnt zu dieser Zeit jedoch erst. Marx sebst hat später die Beschäftigung mit ökonomischen Fragen als Resultat der Tätigkeit in der "Rheinischen Zeitung" dargestellt; die Zeitungsarbeit provozierte auch seine erste Beschäftigung mit kommunistischen Anschauungen. 8 Diese Arbeit bedeutete aber zugleich die weitere Ausarbeitung des Verständnisses der gesellschaftlichen Rolle von Philosophie. In einer Polemik über den Zeitungspaltz der Philosophie schreibt Marx: "Derselbe Geist baut die philosophischen Systeme in dem Hirn des Philosophen, der die Eisenbahnen mit den Händen der Gewerke baut." 9 Damit ist im Prinzip die Brille abgesetzt, die andere Junghegelianer den roten Faden von ihrer philosophischen, "kritischen" Revolution zur praktischen proeltarischen Revolution nicht sehen läßt. Ein Beispiel erhellt das: Marx entdeckt 1844 im "Weberlied" den "theoretischen und bewußten Charakter" des Aufstands, Weitlings theoretische Schriften sind ihm verglichen "mit der Zwergenhaftigkeit der ausgetretenen politischen Schuhe der deutschen Bourgeoisie" die "riesenhaften Kindeschuhe des Proletariats" - Gegner der Polemik hierüber ist Ruge. 10 Noch in idealistischer Form ist Marx wieder am Ausgangspunkt, der Vergleich zwischen "geistiger" und "körperlicher" Natur hat sich erheblich konkretiseirt. Die kritische Linie, die ihn zu Hegel geführt hat, führt ihn nun aus der Hegelschen und der traditionellen Philosophie überhaupt heraus. Die 1837 mittels der Kunst und entgegen der Hegelschen "grotesken Felsenmelodie" versuchte Anlage eines weltanschaulichen Hafens nimmt mit der neuen, materialistischen Dialektik Gestalt an. In diesem Sinne gibt es eine Parallele zwischen der "überwiegend sinnlich-konkreten" und der historisch materialistischen Darstellung, zwischen "bildhaftem" Ausdruck und materialistischer Abbild-Theorie. Darüber hinaus ist Franz Mehring zuzustimmen, der Marx' poetische Versuche als "Irrwege" bezeichnete, auf denen sich "das künstlerische Vermögen zu entwickeln" begann, "das Marx in reichem Maße besaß und gerade auch in seinen wissenschaftlichen Werken bekundete. Wie er in der Bildkraft seiner Sprache an die ersten Meister der Literatur heranreichte, so legte er hohen Wert auf das ästhetische Gleichmaß seiner Schriften, ungleich den dürftigen Geistern, denen lederne Langeweile die erste Bürgschaft gelehrten Schaffens ist." 11 Die "vierte Quelle" der neuen Weltanschauung, in deren Richtung die anderen drei zusammenflossen, war die Kultur der fortschrittlichen, sich bereits gegen die Bourgeoisie wendenden Intelligenz jener Zeit - mit dem Hauptstrom der von ihr produzierten und in ihr manifestierten "spontanen Philosophie". 12 Entfernte ihre philosophische Arbeit Schelling und Hegel vom "dritten Mann" ihrer Schulzeit, dem Dichter Friedrich Hölderlin, wurde die philosophische Arbeit, wurden die Zeitungen von Marx und Engels und ihre Partei zu einem Sammlungszentrum bedeutender Künstler ihrer Zeit: Heine, Weerth, Freiligrath, Herwegh zogen mit ihnen, stießen und rieben sich an ihnen... 2 Oisermann, T.: Die Entstehung der marxistischen Philosophie. Berlin 1980, S. 53. 3 Hegel, G.W.F.: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Zweiter Band. Leipzig 1982, S. 213 f. 4 Vgl.: Thom, M.: Dr. Karl Marx. Das Werden der neuen Weltanschauung 1835 - 1843. Berlin 1986, S. 153 ff. 5 Vgl.: Oisermann, T.: Die Entstehung..., a.a.O., S. 69 ff. 6 Vgl.: Marx. K.: Differenz der demokritschen und der epikureischen Naturphilosophie nebst einem Anhange. Vorrede. In: MEW,Ergänzungsband 1,Berlin 1981, S. 262 f. 7 zitiert nach: Thom, M.: Dr. Karl Marx..., a.a.O., S. 165 f. 8 Marx, K.: Zur Kritik der Politischen Ökonomie. In: MEW, Bd. 13. Berlin 1972, S. 7/8. 9 Marx, K.: Der leitende Artikel in Nr. 179 der "Kölnischen Zeitung". In: MEW, Bd. 1. Berlin 1977, S. 97. 10 Marx, K.: Kritische randglossen zu dem Artikel "Der König von Preußen und die Sozialreform. Von einem Preußen". In: MEW, Bd. 1. a.a.O., S. 404 f. 11 Mehring, F.: Karl Marx. Geschichte seines Lebens. In: Gesammelte Schriften, Bd. 13. Berlin 1960, S. 17. 12 zum Kulturbegriff vgl.: Dölling, I.: Individuum und Kultur. Berlin 1986, S. 36 f.

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||