|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

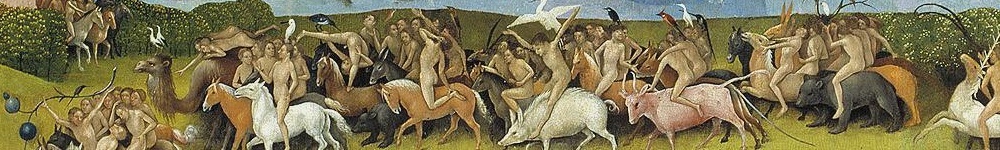

"Das Thema der Kunst ist, daß die Welt aus den Fugen ist." IIDaß selbst die Entwicklung der Religion selbst in "unaufgeklärten Zeiten" eine sehr säkulare Angelegenheit sein konnte mag das Beispiel der Reichs- und Wissenschaftsreform durch den neunten Inka Pachacuti illustrieren. Der Gottkönig brachte drei Erwägungen gegen den Sonnengott Inti vor, aus dem der Mythos die Vorherrschaft seines "Söhne"-Clans abgeleitet hatte und der bisher der einzige Gott der Inka-Theologie gewesen war: 1. sei die Sonne nicht allmächtig, weil manche Menschen frören; 2. sei die Sonne nicht vollkommen, weil sie nie ausruhen dürfe; 3. sei die Allmacht der Sonne bereits vom kleinsten Wölkchen zu überschatten. So definierte er die alte Gottheit Con Tici Viracocha neu - als einen unsichtbaren, ewigen und den Menschen unähnlichen Gott, nur durch die besser geborenen und gebildeten Schichten sinnvoll zu verehren. 1 So erheben Spezialisten für diese Tätigkeiten Kunst, Religion und Philosophie aus der "Ursuppe" des archaischen Bewusstseins, von allen geläufigen Inhalten und allgemein ausgeübten Bräuchen weniger durch Inhalt und Brauch und mehr durch einen neuen Zweck verschieden. Gerade in ihrem Ursprung erweisen sich diese Bewußtseins- als ideologische Formen: die Gewinne aus der Spezialisierung und Professionalisierung des darstellenden, magischen und verallgemeinernden Tuns (Ausschließlichkeit der Beschäftigung, Methodik, Systematik und Studierbarkeit) machen die besondere, privilegierte Stellung von einzelnen Personen oder Gruppen verständlich und empfindlich. Erst aus dieser grundsätzlichen Parteinahme des "Geistes" für die "Macht" und gegen die in dieser Relation fast immer ausgeschlossenen "Arbeit" ist 1. das Phänomen einer internen Klassenspaltung dieser Bewußtseinsformen und 2. das Phänomen ihres permanenten Kampfes um den Vorrang in der Hierarchie der gesellschaftlichen Tätigkeiten zu verstehen. Denselben sozialen Zweck erfüllen nämlich sowohl die "populäre" als auch die "reine" Entwicklung von Kunst, Religion und Philosophie, sogar aufeinander angewiesen. Nur in der spezifischen Entwcklung vermögen sie weiterund begründeter Abstand zum Massenbewusstsein aller geistigen Entwicklung zu halten, aber nur in der Beeinflussung dieses Massenbewusstseins können sie Raum Mitel für aunabhängige Forschung und Arbeit verdienen. Ihr sozialer Zweck ist nur zu erfüllen, wenn sie eigene Modelle des Ersatzes der in ihnen nicht mehr enthaltenen Fähigkeiten und Resultate entwickeln undderen entwicklung und Propaganda duch die "Schwester-Ideologien" bekämpfen. So gibt es erstens Götter verschiedner Bedeutung, für verschiedene soziale schichten verschiedene Kultformen unter Anleitung verschieden eingeweihter Priester; der Anteil von Handarbeit wies der antiken Ästhetik den Bildhauer als "Banause"; Philosophie durfte nur bei Strafe der Verachtung oder gar des Schierlingsbechers verkauft oder gar verschenkt werden. Zum zweiten gäbe es im Platonischen Staat nur noch Kunsthandwerk, das der vernünftigen Organisation der Wirklichkeit und den religiösen Praktiken zu assistieren hätte; so diskreditiert sich widernatürliche Darstellung, unvernünftige und antireligiöse Arbeits- und Lebensweise im Bezugsraum der Kunst nicht nur nicht, sondern brachte oft genug die bedeutsamsten Werke hervor; so beansprucht alle Religion, Philosophie und Kunst, "besseres" Wissen und "höhere" Gefühle voraus zu haben. 2 Daß die Welt aus den Fugen bzw. fest gefügte antagonistische Klassengesellschaft ist, ist also das konstituierende Thema von Kunst, Religion und Philosophie als ideologischen Phänomenen. In der welthistorischen Aufhebung der naturbestimmten menschlichen Gesellschaft zur Zivilisation schuf die entsprechend systematisierte geistige Auseiandesetzung mit diesem Thema jene "illusorischen Sonnen", die (nach einem Marx-Wort zur Religion) "sich um den Menschen" bewegen, "solange er sich nicht um sich selbst bewegt." 2 Vgl.: Tokarew, S.A.: Die religion in der Geschichte der Völker. Berlin 1976, S. 408 f.; Lexikon der Antike. Leipzig 1982, Stichworte Banause, Kunst.; Hauser,A.: Sozialgeschichte..., a.a.O., S. 35 f.; Platon: Werke, Bd. 3. Berlin 1987, S. 121 ff.

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||