|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

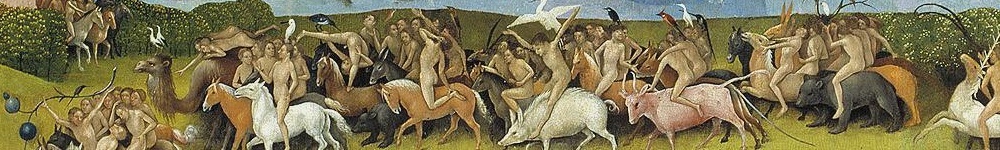

"Das Thema der Kunst ist, daß die Welt aus den Fugen ist."Bertolt Brechts ästhetisches Fortdenken des Hamlet-Seufzers benennt auch die Themen aller Religion und aller Philosophie; auch Religion und Philosophie sind in die Fortsetzung einzuschließen: "Wir können nicht sagen, daß es keine Kunst gäbe, wenn die Welt nicht aus den Fugen wäre, noch daß es dann eine Kunst gäbe. Wir kennen keine Welt, die nicht aus den Fugen war." 1Allenfalls ahnen läßt sich, zu deuten können wir versuchen, wie sich geistige Produktion vollzog, bevor sich die Hauptfuge der Gesellschaft auftat, sich die Klassen, Privateigentum, Familie und Staat bildeten. Noch der Jagdzauber vor der Wisentzeichnung an einer Höhlenwand kann weder künstlerisches noch religiöses noch philosophisches Bewußtsein ausdrücken: er ist nicht Kunst, da er im Verständnis der kollektiv zaubernden bereits Teil der Jagd war. Er ist nicht Religion, da er ein Verhalten für die ganz und gar diesseitige Zukunft ist, und er ist nicht Philosophie (bzw. die in ihr enthaltene Wissenschaft), da alle mögliche Verallgemeinerung und Begrifflichkeit im Kult und und im Bild enthalten sind. Dafür sprechen Forschungen zur Kultur der Naturvölker und zur Naturreligion, dafür sprechen Ergebnisse der kritischen Psychologie; die Schreibung der Geschichte von Philosophie, Religion und Kunst beginnt mit einer entsprechenden Verwahrung. 2 Der sowjetische Psychologe B.N. Mironow beschreibt den vermuteten Zustand solchen Massenbewußtseins, den "archaischen, mythologischen Bewußtseinstyp": er spiegele die Welt spontan, in der Arbeitstätigkeit, ohne Loslösung vom Konkreten wider; er fasse die Persönlichkeit als Teil des Ganzen, sich als unhervorgehobenen Naturgang; er befähige nur in geringem Maße zu zielgerichteter Tätigkeit. Dennoch sei der Fortschritt der Menschheit aus ihren Anfängen nur vorstellbar, weil "die Logik der Menschen der Urgesellschaft mit ihren besonderen Mitteln Aufgaben zu lösen vermochte, die den von der wissenschaftlichen Logik gelösten analog sind". 3 So hebt zum Beispiel A. Hauser in seiner "Sozialgeschichte der Kunst und Literatur" als das Merkwürdigste am "vorgeschichtlichen Naturalismus" der Höhlenzeichnungen hervor, "daß er bereits all die typischen Entwicklungsstadien erkennen läßt, die die Geschichte der modernen Kunst aufweist": "sie zeigen, was das Kind und der Primitive wissen, nicht, was sie tatsächlich sehen... Sie kombinieren die Ansicht von vorn mit der von der Seite oder von oben, lassen nichts weg von dem, was sie als wissenswertes Attribut des Gegenstands erachten... Wir begegnen hier Bewegungsstudien, die bereits an unsere photographischen Momentaufnahmen erinnern und die wir erst in den Bildern eines Degas oder eines Toulouse-Lautrec wiederfinden..." Nur als "selber 'berufstätige' Jäger", mutmaßt Hauser, konnten die steinzeitlichen Zeichner und Zauberer all jene Beobachtungen und Erfahrungen machen und dokumentieren, die für die magische Erjagung der Beute notwendig waren - für die geistige Produktion jener Zeit. 4 Offenbar waren in ihren Urformen allgemeine Tätigkeiten, was Peter Hacks "die allgemeinsten Züge des künstlerischen Tuns" scheinen, "das Vermenschlichen des Stoffs, das Erzeugen von Nichtgewesenem, das Befolgen selbstgegebener Gesetze, das In-den-Griff-Kriegen des Störrischen und Stimmigmachen des Widerstreitenden". Eine Möglichkeit der Kunst, "Vorschlag eines unentfremdeten, produktiven, freien, bewältigten, durch gegenwirkende Interessen nicht mehr entzweiten Lebens" zu sein, war die Wirklichkeit, die Produktion und Manifestation eines solchen Lebens. 5 Erst die Teilung der gesellschaftlichen Arbeit in materielle und geistige, nach Marx ein identischer Begriff für die Entstehung des Privateigentums und die Hervorbringung der "ersten Form der Ideologen, Pfaffen" ("Die deutsche Ideologie"), führte auch zur Differenzierung und Spezialisierung in diesen allgemeinen Tätigkeiten, zur Entwicklung von Kunst, Religion und Philosophie. Diese Formen des gesellschaftlichen Bewußtseins dürfen also als "Zerfalls"-, als Spaltprodukte einer im Wesen einheitlichen sozialen Psyche angesehen werden, sowohl als geistiger Reflex der Klassenspaltung als auch als geistiges Mittel dieser Spaltung. So zieht W. Masson aus ethnologischem Material über die Epoche der "ersten Zivilisationen" die Schlußfolgerung: zunächst bringe der Häuptling den in einer Transformierung begriffenen Leitungsapparat der Gemeindeselbstverwaltung unter seine Kontrolle und setzt sich mit seiner Hilfe an die Spitze der gesellschaftlichen Organisation des Arbeitsprozesses... Die sich in der Epoche der Herausbildung der ersten Staaten zuspitzende militärische Situation schuf zusätzliche Anreize für die erhöhung des führenden Häuptlings über die gesellschaftlichen Strukturen. Gestützt auf die militärische Macht habe ein solcher Häuptling die theokratischen Ansprüche der Priesterschaft unterdrücken, die Priesterfunktion sich selbst aneignen (!), sich göttliche Herkunft anmaßen und die Tempelreichtümer in seine Had bekommen können. "Parallel zur Durchsetzung der Rolle der führenden Herrscherpersönlichkeit geht in der Gesellschaft die Sakralisierung seiner Ämter und Funktionen vor sich... Die bildende Kunst untermauert diese Tendenz mit künstlerischen Mitteln. Unter Ausnutzung der für die Gemeinden traditionellem mythologischen Denkweise erfolgt die ideologische Untermauerung der Teilung der Gesellschaft in Klassen und der Macht des Herrschers." 6

2 Vgl.: Seidel,

H.: Von Thales bis Platon. Berlin 1980, S. 50 ff.; 3 Mironow, B.N.: Historische Psychologie und historisches wissen. In: Sowjetwissenschaft. Gesellschaftswissenschaftliche Beiträge. Berlin 39, (1986), 5, S. 540. 4 Hauser, A.: a.a.O., S. 11; S. 26. 5 Hacks, P.: Utopie und Realität. In: Essais. Leipzig 1984, S. 199. 6 Masson, W..: Die Epoche der ersten Zivilisationen. In: Geselslchaftswissenschaften. Moskau, 12 (1987), 3, S. 163 ff.

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||